聖揚專欄|從地震教訓走來:耐震設計如何重寫台灣建築安全?

聖揚專欄|從地震教訓走來:耐震設計如何重寫台灣建築安全?

一、前言: 921 地震後的法規變革

1999 年 9 月 21 日,台灣中部發生芮氏規模 7.3 的地震,造成了嚴重的生命財產損失,並揭示了當時建築設計與施工監管體系的不足之處。根據統計,地震中的傷亡事件,有超過 90%與建築物損壞或倒塌相關。此次地震導致超過五萬棟房屋全倒或半倒,促使政府與工程界對建築安全標準進行了全面的檢討與修訂,成為台灣耐震設計法規發展的關鍵轉捩點。後續的 2016 年台南地震及 2024 年花蓮地震,也持續凸顯了建築結構安全的重要性。

二、耐震法規的演進:從統一標準到因地制宜

在 921 地震之前,台灣的建築耐震設計多依據建築物用途,採用統一的設計係數,較少考量不同地區的基地條件與地質差異。

地震後,新的法規體系被建立,其特色是整合了中央氣象局與中央地質調查所的觀測數據,將多項關鍵地震參數納入設計考量,主要項目包含:

- 活動斷層分布—劃定高風險區域

- 地盤分類系統—依土壤特性進行分級評估

- 最大地表加速度(PGA)—量化地區的潛在地震力

- 近斷層效應—強化斷層帶附近建築物的設計標準

- 土壤液化潛勢:將土壤液化風險納入評估,並要求高風險區進行地盤改良或採用深基礎。

此制度的轉變,代表台灣的耐震設計從「標準化」走向了「基地適應性設計」。現行法規要求,新建案須由專業結構技師進行詳細計算,並經審查機制確認符合規範後,方可施工。依現行法規設計及施工的建築,已具備「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震能力。

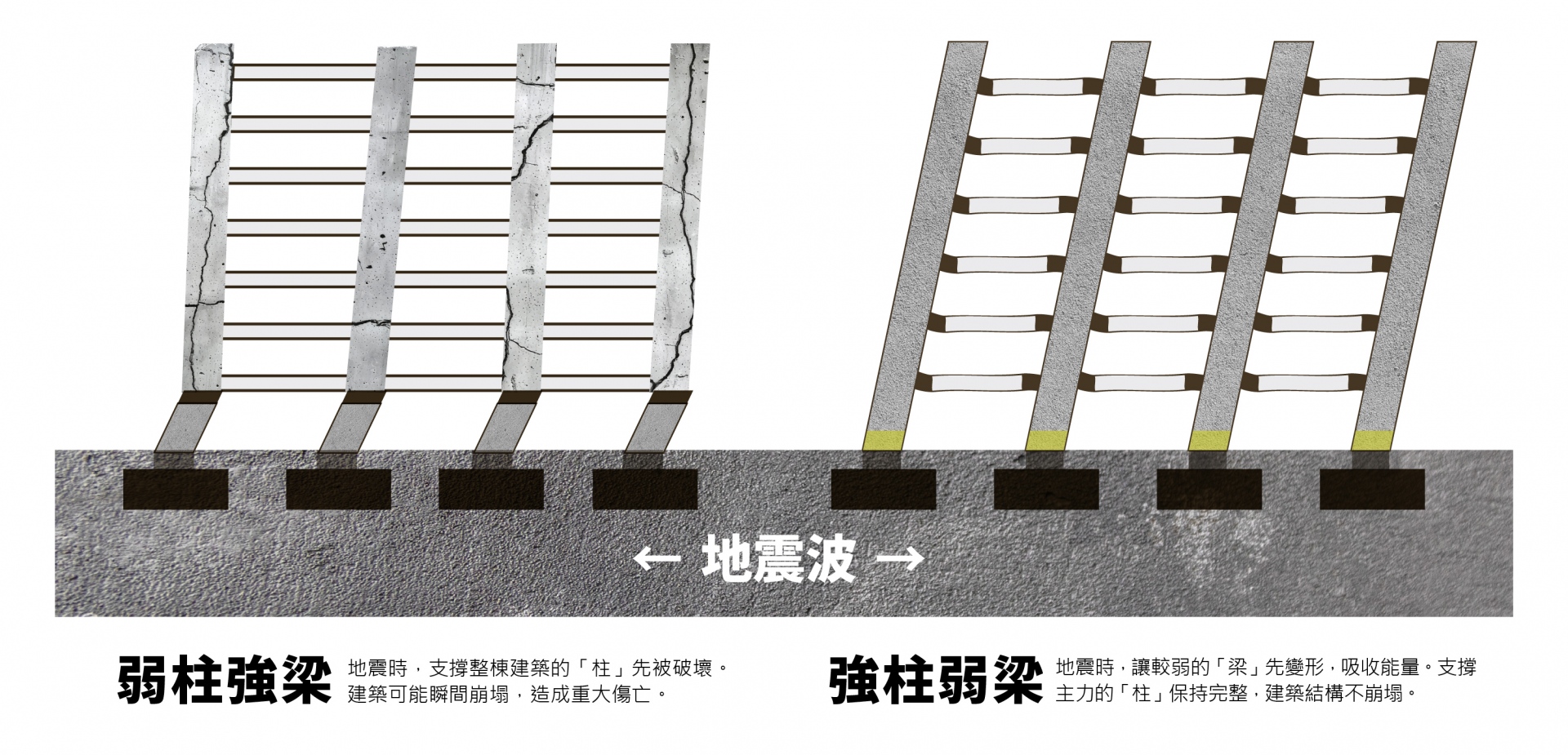

三、核心設計原則:「強柱弱梁」

為達到「大震不倒」的目標,結構設計普遍遵循「強柱弱梁」的原則。其核心概念是在地震發生時,使梁先於柱產生塑性變形,以吸收與消散地震能量,同時保護垂直支撐的柱體結構,避免其立即發生破壞。這樣的機制有助於維持建築物的整體穩定,防止結構瞬間崩塌,從而爭取人員的逃生時間。相對地,若結構形成「弱柱強梁」的狀態,地震時柱會先被破壞,可能導致建築物迅速倒塌,是設計中須極力避免的情況。

資料來源:國家地震工程研究中心 製圖:聖揚機構

⚫ 法規演進與係數變化一次看懂

| 時間區段 | 建築用途係數 (Z 值) | 說明 |

|---|---|---|

| 民國 63 年以前(1974 前) | 無 | 建築普遍未考量地震力 |

| 民國 63 年~71 年(1974–1982) | 0.1g | 建立耐震設計概念,僅基本要求。 |

| 民國 71 年~86 年(1982–1997) | 0.15g | 1986 年發布耐震設計規範,分甲乙區(0.33g / 0.28g),但用途係數仍較低。 |

| 民國 86 年~95 年(1997–2006) | 0.23g | 921 地震推動法規全面修訂 |

| 民國 95 年以後(2006 年起) | 0.24g | 採現地條件與建築用途綜合評估,計算耐震設計基準。強化中高層建築與重要設施的耐震能力。 |

目前雙北地區規定 921 後新建大樓結構設計強度須達 240gal(0.24G),核電廠則採用台灣最高標準 400gal(0.4G)。資料來源:內政部國土署、建築物耐震設計規範、聖揚機構整理

⚫ 震度與地動加速度對照

(1) 震度分級參考:

| 水平加速度範圍 (g) | 相當震度 |

|---|---|

| 0.08g ~ 0.25g | 約 5 級震度 |

| 0.25g ~ 0.4g | 約 6 級震度 |

資料來源:中央氣象局地震測報中心

(2) PGA/PGV 對照震度階級

| 震度等級 | 0 級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 弱 | 5 強 | 6 弱 | 6 強 | 7 級 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 描述 | 無感 | 微震 | 輕震 | 弱震 | 中震 | 強震 | 烈震 | 劇震 | — | — |

| 地動加速度 PGA (cm/sec²) |

<0.8 | 0.8–2.5 | 2.5–8.0 | 8.0–25 | 25–80 | 80–140 | 140–250 | 250–440 | 440–800 | >800 |

| 地動速度 PGV (cm/sec) |

<0.2 | 0.2–0.7 | 0.7–1.9 | 1.9–5.7 | 5.7–15 | 15–30 | 30–50 | 50–80 | 80–140 | >140 |

資料來源:中央氣象局地震測報中心

四、耐震設計的兩大核心依據

目前台灣的耐震設計,主要依據兩大技術規範,兩者相輔相成:

- 《建築物耐震設計規範》:此規範定義了「設計基準」,包括了:

- 設計基準地震力計算方法

- 建築用途係數分類

- 結構系統性能要求

- 設計審查技術標準

- 《混凝土結構設計規範》此規範專注於「施工細節」,內容為:

- 混凝土與鋼筋材料規格

- 結構構件尺寸配置標準

- 接頭施工技術要求

- 品質檢驗管制基準。

五、建築結構與耐震工法

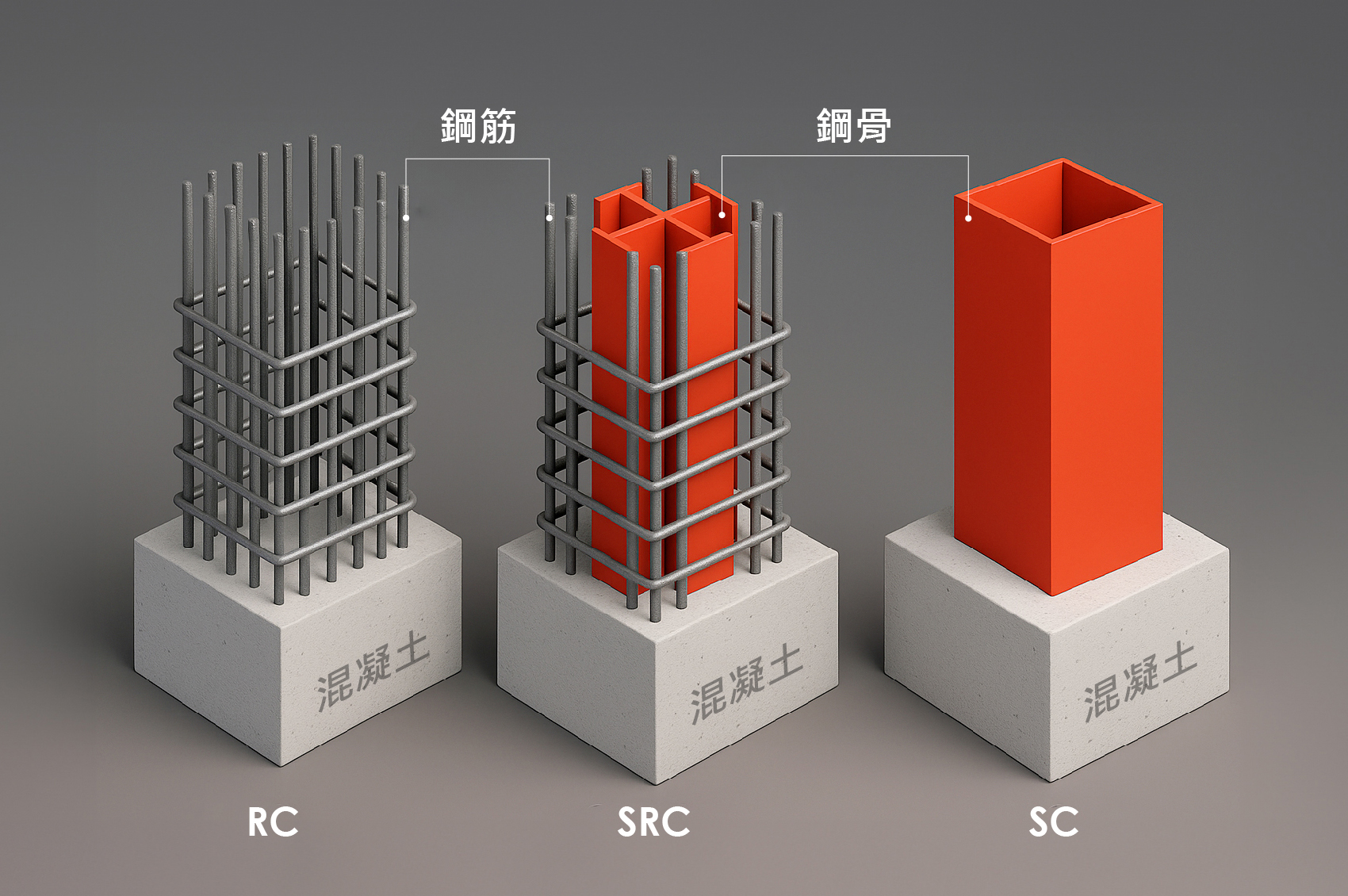

1. 常見結構類型

台灣建築物主要採用以下三種結構形式:

- RC(鋼筋混凝土):採用鋼筋與混凝土現場澆置工法,結構穩定且造價合理,為台灣中低層住宅主流選擇。

- SRC(鋼骨鋼筋混凝土):結合鋼骨與鋼筋混凝土,抗震性能優異,多用於高層建築。

- SC(鋼構/鋼骨):以鋼骨為主要構件,施工速度快,常見於工業廠房與商辦大樓。

三種建築結構比較

| 項目 | RC | SRC | SC/SS |

|---|---|---|---|

| 結構材料 | 鋼筋、混凝土 | 鋼骨、鋼筋、混凝土 | 鋼骨/鋼構 |

| 適用高度 | 低、中、高樓建築 | 中、高樓建築 | 高樓及超高大樓 |

| 建築成本 | 低 | 高 | 高 |

| 抗震原理 | 鋼筋混凝土協同抗震 | 綜合鋼筋、鋼骨與核心混凝土同時吸收地震能量 | 鋼骨韌性晃動吸收地震能量 |

| 施工時間 | 長 | 長 | 短 |

| 施工難度 | 高 | 極高 | 中 |

| 施工技術性 | 中 | 高 | 高 |

| 防火表現 | 佳 | 佳 | 需防火包覆 |

| 隔音效果 | 佳 | 佳 | 需額外處理 |

註:建築高度概略分類:5 層以下為低層,6-18 層為中層,18-30 層為高層,30 層以上為超高層 ,樓層高度劃分僅為參考,並非絕對值。資料來源:財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心

2.主要耐震工法:

除了主體結構設計,也可額外採用不同工法以提升防護效果:

- 耐震工法:透過梁、柱與剪力牆等結構體強化建築剛性,是所有建築的基本要求。

- 制震(減震)工法:在建築中加裝阻尼器等消能裝置,可吸收地震能量,減少 20-30%結構損害。

- 免震(隔震)工法:在建築基礎與上部結構之間設置隔震層,能大幅阻絕地震波的傳遞,保護效果最佳,但成本也最高。

⚫ 抗震、制震、免震 差異比較表

| 分類 | 抗震(抗震) | 制震(減震) | 免震(隔震) |

|---|---|---|---|

| 特徵 | 以主體樑柱結構吸收地震能量 | 於樑柱之間裝設制震器及阻尼器,藉由制震裝置吸收部分能量 | 建物整座於地基下方設置隔震層(如隔震墊),能隔離震動,施工複雜、成本高 |

| 減震效果 | 基本保護 | 減少 20-30%損害 | 效果最佳 |

| 成本考量 | 標準 | 中等 | 複雜 |

| 常用品牌 | 標準梁柱結構 | 油壓減震器(油壓阻尼器)、鋼板減震器、制震層、隔震墊 | — |

| 知名建築 | 符合營建法規的一般住宅 | 台北 101、富邦天空樹 | 陶朱隱園 |

選擇何種工法須綜合基地條件、建築用途、預算與使用需求,因地制宜才能達到最佳安全效益。

六、結語

建築安全是一套系統性的工程,涉及設計、施工與監管三個環節的協力合作。設計單位須依循規範進行精密計算,施工單位需確保品質符合標準,而主管機關則負責建立並執行嚴謹的審查機制。透過完善的法規、先進的技術與專業的人力,才能確保建築物具備長期的安全保障。